2025年9月定例会一般質問(2025/9/10)

質問件名:

- 災害時に向けた井戸の積極的な活用について

- こども・若者に向けた市の自殺対策の推進を

水口かずえ

1件目。「災害時に向けた井戸の積極的な活用について」。昨年1月に発生した能登半島地震では、水道施設が被災して断水が5ヶ月と長期化し、非常時の代替水源として地下水の活用が有用であることが確認されました。昨年6月の国の防災基本計画の改正で、市区町村は、指定避難所において、「入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保」に必要な措置を講じるよう努めることとされ、昨年8月の水循環基本計画の見直しでは、非常時における代替水源としての地下水等の有効活用を推進する、とされました。そして、今年3月、内閣官房水循環政策本部事務局と国土交通省が公表した「災害時地下水利用ガイドライン~災害用井戸・湧水の活用に向けて~」(以下、ガイドラインという)は、日頃から井戸や湧水を使い続ける地域としていくことが、災害に強いまちづくりを後押しする、としています。小平市における災害時に備えた井戸の活用について伺います。

- 令和4(2022)年5月に公表された「東京都の新たな被害想定~首都直下地震等による東京の被害想定~」では、多摩東部直下地震(M7.3)が起きた場合、小平市の上水道の断水率は16.6%、下水道管きょの被害率は3.6%とされ、小平市地域防災計画(令和7年修正)では、人口の約16%にあたる約2万9,000人の避難者が発生し、そのうち約1万9,000人が避難所生活を送ると想定されています。小平市地域防災計画では、上下水道の復旧には約1ヶ月以上を要し、「震災時における飲料水の給水基準は、1日1人当たり3L」とされていますが、生活用水にも給水基準を定めますか。

- 内閣官房水循環政策本部事務局が今年2月に公表した災害用井戸施策実態調査結果(以下、国の調査結果という)によると、調査に回答した1490自治体のうち、公共の災害用井戸があると回答したのは278自治体(18.7%)でした。小平井戸の会が令和6(2024)年に実施した井戸行政アンケート調査では、回答した26市で公共の災害用井戸がないのは、小平市を含めて8市でした。公共の災害用井戸の設置に対する市の考えをお聞かせください。

- 国の調査結果では、公共の災害用井戸の設置場所(複数回答可)は、避難所が55.4%、公園が17.7%、その他が26.9%でした。ガイドラインでは、災害時に井戸を利用するには、普段から井戸水を利用して、井戸内に新鮮な地下水が流入できる状態を目指し、備えておくことが望ましい、との観点で、公園清掃への活用や子どもたちの水遊び、防災訓練での利用などの普段利用が重要だとしています。小平市でも、公園に災害用井戸を設置してはいかがでしょうか。

- 今年の6月議会で市から提出された「採択請願の処理結果について(報告)」では、平成29(2017)年2月に採択された「小平市立中央公園内の井戸の修理とその利用について」の請願は、「庁内関係部署や請願者と協議を重ねているが、井戸を復活させるには、請願採択時の請願者の説明にあった金額よりも、工事費が多額の費用となる見込みとなることや、平時の井戸の活用及び維持管理方法などに課題がある」として「調整中」となっています。多額の費用の見積もりと内訳をお教えください。請願採択後8年以上を経過しており、まだ調整中というのは対応が遅すぎるのではないでしょうか。

- 市報こだいらの今年7月20日号によると、現在、115ヶ所の震災対策用井戸が指定されています。ガイドラインには、「電動ポンプを用いている井戸の場合、停電時は利用できない状態となることから、代替電源の確保や手動での併用が可能な構造にするなどの備えが望ましい」と記載されています。115ヶ所のうち、手動でも稼働するのは何ヶ所ですか。

- ガイドラインには、「災害時に代替水源として地下水を活用するためには、平常時から地域の地下水位を観測し、季節変動等地域特性も踏まえ、地域の地下水の実態を把握しておくことが必要である」と書かれています。東久留米市では、東久留米の井戸水位を調べる会という任意団体が市と協定を結び、震災対策用井戸の水位や簡易水質測定を定期的に実施し、その結果は「かんきょう東久留米」に毎年掲載されるそうです。小平市でも同様の取り組みはできないでしょうか。

- 東久留米市地域防災計画(令和4年2月改訂)では、大規模災害発生時には、医療救護班が震災対策用井戸の状態確認を行うことになっていますが、小平市での体制をお教えください。石川県羽咋市では、地震発生翌日には市のホームページに「利用できる井戸水の案内」として、個人・企業が保有する井戸36ヶ所の情報を公開したそうです。小平市でも同様に場所が公開されるのでしょうか。

- 震災対策用井戸に未登録の既設井戸の存在を把握し、登録を促し、登録数を増やすことも重要です。熊本市では、民間企業が所有する井戸を災害時協力企業井戸として登録し、公開しているそうです。企業所有の井戸も含め、震災対策用井戸の登録数を増やす取り組みをお教えください。

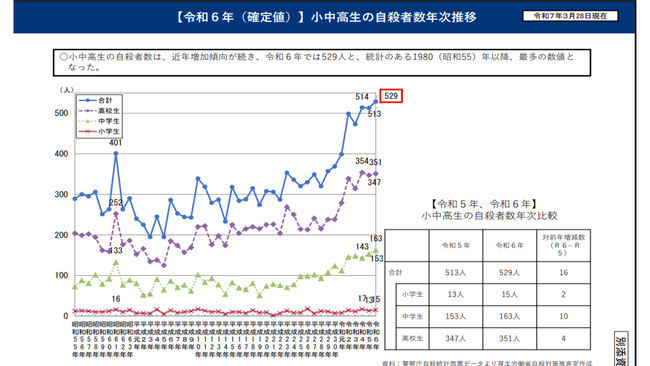

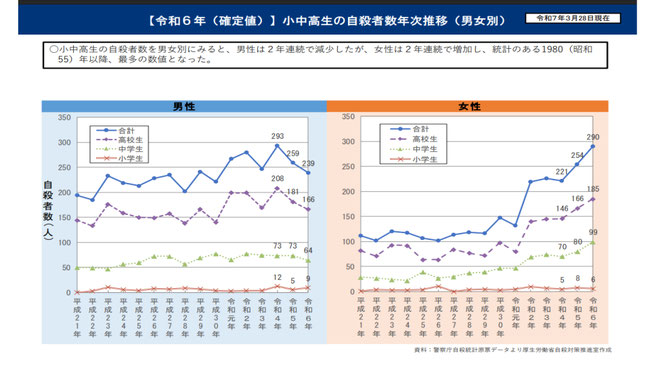

大きい2件目です。「こども・若者に向けた市の自殺対策の推進を」。令和6年の全国の児童生徒の自殺者数は529人と過去最多になりました。そのことを背景に、今年6月に成立した自殺対策基本法の改正案は、子どもに係る自殺対策に社会全体で取り組むことを基本理念に明記し、学校も子どもの自殺の防止等に取り組むよう努めるとされました。小平市における特に子ども・若者に向けた自殺対策をお聞きします。

- 文部科学省が今年6月30日に出した「児童生徒の自殺予防に係る取組について(通知)」では、「1人1台端末の活用等による心の健康観察などによるSOSの早期把握に努め、児童生徒の自殺の未然防止に取り組む」とされました。市立小・中学校でのその実施状況をお教えください。

- こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議が一昨年6月2日に公表した「こどもの自殺対策緊急強化プラン」には、「公立の小学校、中学校等にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置を促進する等により、教育相談体制の充実を図る」ことが含まれました。市立小・中学校におけるそれらの配置の現状と今後についてお教えください。

- 市立小・中学校での「SOSの出し方に関する教育」及び「情報モラル教育」の実施状況をお教えください。

-

こどもの自殺対策緊急強化プランには、自殺予防として、子どもの居場所づくりを推進することが含まれました。一昨年12月22日に閣議決定された「こどもの居場所づくりに関する指針」では、他者に受け入れてもらえ、交流ができる多様な居場所で、子どもは安心感やおとなへの信頼感を育みながら自己肯定感を高め、また特に支援の必要性が高い子ども・若者にとってはセーフティネットとして機能するもので、官民が連携して地域全体の居場所づくりを進めることが必要としています。

- ①小平市社会福祉協議会が発行する「こだいら居場所ガイドブック」には、主に高齢者向けの居場所が多く掲載されています。子ども向けの居場所のガイドブックも作成してはいかがでしょうか。

- ②いのち支える自殺対策推進センターが昨年1月に発行した「令和5年度版 地域自殺対策政策パッケージ」には、生きづらさを抱える若い女性向けの居場所として、豊島区がNPO法人に委託して月2回サンシャインシティで実施している「ぴこカフェ」が紹介されています。若年女性が安心して過ごせ、悩み事の相談もできる居場所を小平市も実施できないでしょうか。

- ③「こどもの居場所づくりに関する指針」では、行政は、居場所の活動に多くの者が参加するよう後方支援を行うことが必要、としています。例えば、みたかプレイパークは、三鷹市と市民による運営委員会が協働で運営しています。子どもの居場所として重要なプレイパークの実施運営を小平市も支援できないでしょうか。

-

平成18(2006)年成立の自殺対策基本法は、第一条で、自殺者の親族等の支援の充実を図ることも目的とし、第二十二条では、国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずる、としています。また、令和4(2022)年10月に閣議決定された第4次自殺総合対策大綱は、遺された人への支援を充実することを重点施策の一つに掲げ、遺族の自助グループ等の運営支援や、遺児等への支援を行うとしています。

- ①遺児等への支援は、地域における遺児等の支援活動の運営、等を支援する、としていますが、小平市での支援状況は。

- ②東京都が今年4月に発行したパンフレット「身近な人、大切な人を亡くされた方へ」は、遺族の集いとして、昭島市・立川市わかちあいの会や、日野市・多摩市わかち合いの会などを紹介しています。どちらも、月に1回、身近な人を自死で亡くした方が集まり、語り、聴き合い、支え合う場として、2市が共催で実施しています。また、町田市は、民間団体によるわかちあいの会『まちだ』ゆっくりカフェを後援しています。小平市でも、このようなわかちあいの会を実施あるいは支援できないでしょうか。

- ③「身近な人、大切な人を亡くされた方へ」は、遺族の集いのほかにも、各種相談窓口や生活支援について、悲しみの中でも必要な手続き、などを掲載しています。このパンフレットを市のおくやみ窓口に配備し、希望者に渡してはいかがでしょうか。

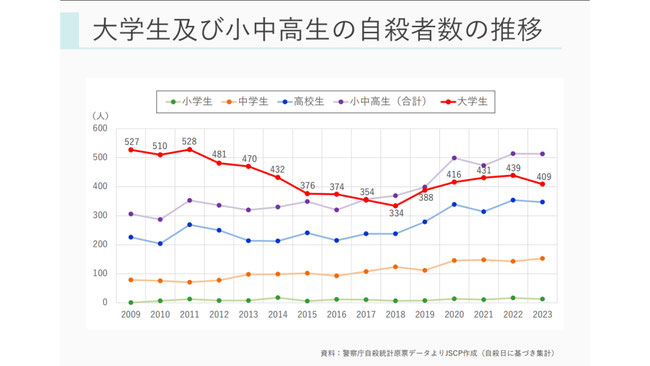

- いのち支える自殺対策推進センターのホームページは、大学生の自殺者数が2019年から増加し、2024年は434人に達したことを紹介する記事を今年6月17日に掲載しました。年齢別では21歳、22歳の自殺者数が多く、特に女性の大学生での増加傾向が顕著です。「令和5年度版 地域自殺対策政策パッケージ」には、東京都が平成27(2015)年度から実施している大学生が企画・運営に協力する大学生向けこころといのちの講演会や、長野市が市内大学と連携して行った大学生向けのゲートキーパー講座などが紹介されています。小平市でも、大学生向けの自殺対策を実施できないでしょうか。

- 昨年3月発行の第2次こだいら健康増進プランでは、こころの健康(小平市自殺対策計画)の重点施策として、ゲートキーパー(悩んでいる人のSOSサインに気づき、声をかけ、話を聞き、必要な支援につなげて見守る人)の養成、周知・啓発を掲げ、ゲートキーパー養成研修の受講者(職員)を年18人から令和11(2029)年度までに年40人に増やす、ゲートキーパーに関する講演会等の受講者(市民)を年40人とする指標を設定しました。その指標の進捗状況をお聞きします。

小林ようこ市長

答弁担当

○総務部 防災危機管理課

○環境部 水と緑と公園課

水口かずえ議員の一般質問にお答えいたします。

はじめに、「災害時に向けた井戸の積極的な活用について」の第1点目の震災時における生活用水の給水基準でございますが、現在のところ、国や東京都などの公的機関から公表されている明確な基準はなく、市の計画においても生活用水に関する給水基準については定めておりません。

第2点目の公共の災害用井戸の設置でございますが、避難生活において生活用水の確保は重要な課題であり、その確保方法の一つとして井戸は有効なものと認識しております。現在、民間所有の井戸を震災対策用井戸として指定しておりますが、今後、指定避難所についても、施設の更新時期を捉え施設管理者と調整の上、井戸の設置を検討してまいります。

第3点目の公園への災害用井戸の設置でございますが、公園は屋外のオープンスペースであり、井戸を設置しやすい公共施設であると考えることができますが、一方で、日頃は不特定多数の方が出入り可能な空間であることから、設置する場合には、公園利用者の安全確保や、水質の安全管理、設備の安定的な運用など、維持管理や運用面において課題がございます。

そのため、現時点では、公園へ災害用井戸を設置することは考えておりません。

第4点目の中央公園内の井戸でございますが、本年度に徴取した見積りでは、設計費がおおむね357万円及び工事費がおおむね630万円で、合計でおおむね987万円となっており、請願が採択された際に提示されました金額と比較しますと、大幅に増額していることから、費用面などが課題であると考えております。

今後につきましても、より安価に修繕を実施できる事業者や方法を検討するとともに、平時の井戸の活用方法や維持管理、井戸周辺の整備等について、引き続き協議してまいります。

第5点目の手動で使用できる井戸の数でございますが、昨年度の申請分からポンプの種類を把握しているため、手動で使用できるポンプの全体数は把握しておりませんが、所有者からの要望があった場合、停電時でも電動ポンプが使用できるよう、ガソリン式の発電機の貸与を行っておりますことから、災害時に井戸を活用して生活用水を確保できる体制は構築しております。

第6点目の震災対策用井戸の協定による地下水の実態把握でございますが、市では毎年1回、震災対策用井戸に登録されている井戸について、水質検査を実施しております。市といたしましては、その検査を通じて、定期的に確認ができていることから、現在のところ、協定締結による実態把握は考えておりません。

第7点目の大規模災害時における震災対策用井戸の確認体制でございますが、発災後の井戸の状況につきましては、使用が可能な井戸から生活用水として、適宜使用していただくことを想定しているため、市職員による確認体制は定めておりません。

また、井戸の場所の公開につきましては、現在、防災マップに公開しているほか、井戸の所在地を市ホームページ上に公表することについて、本年度に所有者に意向調査を実施し、了承が得られた井戸の所在地を公開する予定でございます。

第8点目の震災対策用井戸の登録数を増やす取り組みでございますが、市報や市ホームページで定期的に募集を行うとともに、井戸の調査を行っております市民団体から提供された情報も活用し、市民の皆様に登録へのご協力をお願いしております。

また、企業所有の井戸につきましては、これまでも災害協定により、ご協力をいただいております。

第2問目につきましては、教育委員会から答弁申し上げます。

青木教育長

答弁担当

○教育部 教育施策推進担当課長

○市民部 市民サービス担当課長

○地域振興部 市民協働・男女参画推進課

○こども家庭部 子育て支援課

○健康福祉部 健康推進課

次に、「こども・若者に向けた市の自殺対策の推進を」のご質問にお答えいたします。

第1点目の1人1台端末を活用した児童・生徒の自殺予防にかかる取り組みの市立小・中学校における実施状況でございますが、文部科学省が本年6月30日付けで発出した通知を受けて、各学校では夏季休業日前に学習者用端末を使用して不安や悩みがある際の相談窓口等を周知するとともに、2学期の開始前には学校から児童・生徒にメッセージを送るなどの取り組みを実施しております。また、一部の学校では、独自に作成した相談フォームを学校ホームページに掲載し、学習者用端末等から相談できる体制を整えている学校もございます。

教育委員会といたしましては、相談できる大人がいない児童・生徒をゼロにすることを目指すとともに、引き続き、教育相談機能の充実を図ってまいります。

第2点目のスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置の現状と今後についてでございますが、現在スクールカウンセラーを市立小・中学校全校に配置するとともに、スクールソーシャルワーカーを市立中学校全校に配置し、中学校だけではなく、必要に応じて校区の小学校も巡回しながら、児童・生徒及び保護者からの相談や支援に当たっております。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが児童・生徒及び保護者からの相談や支援に当たる際は、必要に応じて教員や関係機関等との連携を図っております。

引き続き、組織的な連携に関する好事例を共有するなど、こどもの自殺予防を含む相談体制の充実を図るよう努めてまいります。

第3点目のSOSの出し方に関する教育及び情報モラル教育の実施状況でございますが、東京都教育委員会が作成したSOSの出し方に関する教育を推進するための指導資料及び市教育委員会が作成した小平市立学校における情報活用能力の育成指針に基づき、市立小・中学校の全校全学年で実施しております。

第4点目以降につきましては、市長から答弁申し上げます。

小林市長

答弁担当

○こども家庭部 子育て支援課

○市民部 市民サービス担当課長

○地域振興部 市民協働・男女参画推進課

○健康福祉部 健康推進課

○教育部 教育施策推進担当課長

第4点目の一つ目のこどもの居場所ガイドブックの作成でございますが、市では、こどもあそびマップや、こだいら子育てガイドなどにより、子どもの居場所を周知しております。

二つ目の若年女性が悩み事の相談もできる居場所でございますが、市では、女性が抱えるさまざまな問題の解決に向けて、相談員とともに考えていくための場として、女性相談を実施しているほか、13歳から19歳までの方を対象に、相談員が悩みをお聞きし、一緒に考え支援するティーンズ相談室を設置しております。また、10代から23歳までの性的マイノリティ当事者及び当事者かもしれないと認識している方を対象としたLGBTユースの居場所づくりのイベントを、小平市を含む多摩地域の9市が連携して定期的に開催しております。

三つ目のプレーパークの運営支援でございますが、市ではこれまでも、場所を提供するなどの支援に努めており、プレーパークの実施運営を直接支援する考えはございません。

第5点目の一つ目の小平市の遺児等への支援状況でございますが、東京都等から提供された遺族支援に関するリーフレットを健康センターや公共施設で配布しているほか、市ホームページで情報提供を行っております。

二つ目の遺族の集いの実施や支援でございますが、多摩地域でもいくつかの自治体が共同で遺族の集いとして、分かち合える場等を開催していることは把握しております。市といたしましては、現在、当該自治体からのチラシ等を配架しており、今後、各方面からの要望や、現場の状況を参考にしながら、実施や支援について研究してまいります。

三つ目のパンフレットの配備でございますが、おくやみ窓口は、身近な親族を亡くされたご遺族の、市役所での手続きをワンストップでお受けする窓口であるため、自死遺族支援のパンフレットのおくやみ窓口への配備は考えておりませんが、問合せやご希望があった場合には、お渡しできるようにしてまいります。

第6点目の大学生向けの自殺対策の実施でございますが、東京都が毎年3月と9月を自殺対策強化月間として、その時期に合わせ大学生向けの講演会を実施していることは把握しております。

市といたしましては、現在、市内の大学において薬物乱用防止の啓発活動を実施しておりますが、そのような機会を捉えて、大学生に困りごとを抱えた際に適切な支援ができるよう、自殺防止の相談機関や窓口に関する情報発信をしてまいります。

第7点目のゲートキーパー養成の進捗状況でございますが、昨年度の実績で、職員を対象としたゲートキーパー養成研修受講者が38人、市民を対象としたゲートキーパーに関する講演会等の受講者は42人でございます。

水口かずえ

1件目から再質問いたします。1件目の一つ目です。生活用水の給水基準は特に定めていないということでした。明確な基準がないというご答弁でしたけれども、厚生労働省健康局水道課が2015年に、地震発生から3日目までは飲料用に1日1人3L、7日目までは飲料以外に水洗トイレや洗面等含めて1人1日20Lから30Lなどの応急給水目標水量というのを示しています。また、国が出したガイドラインでも地震発生後10日目までは飲料や炊事等に1人1日20L、21日目までは飲料炊事以外に洗濯等を含めて1人1日100Lなどという熊本市の地域防災計画における応急給水の目標水量を紹介しています。

小平市でも生活用水を災害時に確保するために、給水の基準を定めて対策を取っていくことが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

秋田危機管理担当部長

まず飲料水につきましては、現時点で全市民1日1人あたり3Lで約12日間分ございますことから、基準は十分に満たしているというふうに考えております。また、生活用水につきましては重要なことではございますが、生死に直結する飲料水の確保とは性質が異なり、断水率についても考慮して検討する必要がございます。

小平市における被害想定での断水率は16.6%でございまして、逆に言えば83.4%と多くの地域で水道が利用可能と想定しております。このことから生活用水についても一定の供給ができるものと考えておりまして、現時点では給水量の基準の設定については検討していないところでございます。

水口かずえ

ただ、生活用水についても、特に飲料水は確保かなりできるけれども、生活用水がいざとなった時に足りなくてトイレとかが使えないみたいなことは言われていますので、やっぱり生活用水の方も飲料水同様に基準みたいなものを定めて用意していくということが必要ではないかなというふうには思います。

飲料水の方は基準があって、計画がちゃんとできているということですけれども、それは例えば市内で避難者2万9,000人が何日間ぐらい飲めるみたいな、そういう基準になっているんでしょうか。もうちょっと詳しく教えてください。

秋田危機管理担当部長

2万9,000人でございますと、約83日間飲料水のほうは確保されているということになります。

水口かずえ

2万9,000人が83日間は暮らせるぐらいの飲料水は確保できているということですね。同様に生活用水も83日間ぐらいはちゃんと生活できるような基準みたいなものを定めて、対策を取っていただければと思います。

2件目に移ります。公共用井戸についてです。井戸は有効であるという認識を持っていらっしゃるということで良かったです。例えば平成30年の小平井戸の会の調査では、調布市は例えば避難所に29本、武蔵野市は避難所に18本、公園に2本で計20本、稲城市は避難所に19本、公園に1本で計20本、国分寺市は公園に20本など公共用の井戸を備えています。

小平市では指定避難所の更新に合わせて検討するということですけれども、まだこれからという形になるかと思います。この更新に合わせてというようなことですと、ちょっと遅いのではないかと思いますが、この辺いかがでしょうか。

秋田危機管理担当部長

断水率の被害想定から生活用水につきましても、一定の供給はできるものと考えております。震災対策用井戸につきましても現在115機が市内各所に点在しております。また各避難所におきましては、プールの水などにより生活用水も確保されていることから、避難所となる公共施設への井戸の設置については、施設の更新時に実施することにより有効な活用ができる場所に配置ができることを含めて検討することが必要だというふうに考えております。

水口かずえ

そういう場合も実際に確保できるのかというところがよくわからないので、やはりもう少し見える形で基準を定めてやっていただければなというふうには思います。

公園への設置ですけれども、公園には色々課題がある、公園利用者の安全確保などというふうにおっしゃったのですけれども、実際にどんな安全確保上の問題があるのでしょうか。

田中環境部長

安全の確保というところでは、地域によって区部とか場所によってですけれども、安全性のために井戸を普段は囲っているとか、そういったような場所もございまして、お子さんですとか多くの方が入ってくるということで、そういった井戸を使用している中での安全性の確保ということになります。井戸にフェンスを設置する場合もございますが、誰でも水に触れられる状態にする場合につきましては、飲用として利用するわけではございませんので、誤って飲んだりするようなケースも考えられるということから、安全性の確保ということで申し上げております。

水口かずえ

公園の設置例としては、国分寺市などでは20ヶ所で設置しているということですので、他市の例とかも見ながら、十分安全確保をしながらやっていくということは可能ではないかなと思います。その辺も検討していただければと思います。

スフィア基準では、家庭における衛生を保つために必要な水の平均使用量を1人1日最低15L、家庭から一番近い給水所への距離を500m未満と定めています。国のガイドラインのほうでも住民が無理なく手で水を運べる距離約500mを考慮して、災害用井戸の配置を検討することも有効であるというようなことを書いています。500m以内に給水施設を設けていくということを考えますと、やはり身近にある公園に井戸を設置していくということが有効ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

秋田危機管理担当部長

スフィア基準におきましては、議員ご披瀝の通り記載されているものでございますが、やはり被害想定における断水率と市内各施設等の配置状況をふまえまして、生活用水を始めとした給水につきましては、断水地域に対して震災対策用井戸の活用や通水している地域等からの供給体制を検討し、災害者の生活環境の維持につなげていきたいと考えておりますので、今のところ公園に細かく配備していくということは考えておりません。

水口かずえ

ガイドラインでは給水場の周りに500mの円を書いて、どこが空白地帯かみたいなことを考えて配備しましょうみたいなことが書かれていました。やはりもう少しこう具体的に考えた時に、本当に生活用水の給水は十分なのかということを考えてやっていただければと思います。

4番目の中央公園の井戸の復活についてお聞きします。設計費が357万円、工事費が630万円、合計で概ね987万円で費用が課題ということですけれども、いくらだったら設置可能というふうに考えていらっしゃるのでしょうか。

秋田危機管理担当部長

事業実施が可能な金額につきましては、お答えが難しいところでございます。事業実施の判断につきましては、やはり予算は重要な基準と捉えておりますが、当該井戸の再生に関しましては、平時の利活用や維持管理方法に関する課題もあるため、今後も請願者、関係団体との調整の上、慎重な判断が必要であるというふうに考えております。

水口かずえ

平時の利用としては、あそこは公園ですので、子どもたちが遊ぶとかということで、十分使えるものではないかなと考えます。

小平市のほうでは防災兼用の農業用井戸というものに補助金を出しています。担当課に大体1基いくらぐらいで設置されているのかをお聞きすると、大体500万円ぐらいですというお答えでした。それは井戸設置業者が設計等も含めて500万円ぐらいで一基設置するということでした。このご答弁の中で設計費が357万円というのがあるのですけれども、農業用井戸の場合とかを考えた場合、設計費357万円というのは不要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

秋田危機管理担当部長

公共工事でやる場合には、基本設計とあと実施設計が必要になりますので、どうしてもこの設計費用がかかってしまうということになります。

水口かずえ

357万円というのはちょっと過大ではないかなというふうに思います。

例えば中央公園に井戸を復活させる場合、国交省の防災安全交付金とか社会資本整備交付金とか国の補助金とかは使える手段はないのでしょうか。

秋田危機管理担当部長

補助金制度につきましては、国から公表されている災害時地下水利用ガイドラインにおける制度紹介などを参考に、今後実施される公共施設の改修や建設などに合わせて活用可能な補助金がないか研究して参りたいと考えております。

水口かずえ

ぜひ補助金研究をお願いします。

この中央公園の井戸はそもそも請願で採択されたものです。もう8年以上も塩漬け状態になっていて、それは請願者に対しても議会に対してもちょっと不誠実な対応ではないかと思います。この請願は市長も議員の時に採択されたものかと思いますけれども、やはりこの中央公園の井戸の復活に対して、ぜひ復活を進めるように市長から指示を出していただければと思いますが、市長の見解をお願いします。

小林ようこ市長

請願で採択されたというのは、非常に重いものだというふうには捉えているところでございます。しかしながら、中央公園の井戸については、第1答弁で申し上げた通りでございますし、その後、縷々、課題については部長からも答弁させていただいたところでございます。

私としては中央公園の井戸だけにこだわるのではなくて、第1答弁でもお答えしたように避難所となります学校施設については、更新の時期を捉えて井戸の設置を検討していくという方向に切り替わってまいりましたし、また中央エリアについても、井戸の設置についての計画が進んでいるというふうに捉えているところでございます。全体として小平市がどういうふうに井戸を設置していくかという方向で考えているところでございます。

水口かずえ

請願の重みというものはありますので、この塩漬け状態はなるべく早く解消して欲しいというふうに要望いたします。

5番目に移ります。手動のほうが災害時には有効ではないかということで、区部のほうでは電動と手動を併設した場合とか手動ポンプを設置するものに補助金を出したりとかしています。小平市でも手動ポンプのほうを推進していくという方針はないんでしょうか。

秋田危機管理担当部長

市が指定している震災対策用井戸につきましては所有者の厚意に基づいて登録していただいており、常日頃から生活で使用されているものでございますので、所有者が日常的に使いやすいポンプを取り付けていただくものと考えております。手動のポンプを推進する予定はございませんが、現在停電時の対策のため、希望者には発電機を貸与しております。

水口かずえ

ガソリン式発電機を貸与していただいているのはいいんですけれど、ガソリンだといざという時に燃料がないみたいな、確保できないみたいなことになってしまう可能性もあるかと思います。小平井戸の会ではガソリン式ではなくて、簡易型ソーラーパネルの発電機の対応も検討してはどうかというようなことを要望されていますけれども、その辺はいかがでしょうか。

秋田危機管理担当部長

ソーラーパネルによる発電機に関しましては、その有効性や費用対効果について、今後研究してまいりたいと考えております。

水口かずえ

ぜひ、いざという時に使えるものであってほしいなと思います。

ここで資料提示をいたします。

これが小平市のホームページに出ている震災用井戸の看板だということです。私はこれ見たことがないなと思って、もうちょっとちゃんと掲示されるようにしなきゃいけないんじゃないかなと思います。

これは小金井市なんですけれども、時々小金井市に行くと、農家の塀に震災対策用井戸という看板が掲示されていて、とても分かりやすいです。普段からこうやって見ているとここに井戸があるんだな、いざという時には使えるんだなということがよく認識できるので、こんな形で普段から掲示していただけると一般市民としてはありがたいなと思います。資料提示を終わります。

小平市の震災対策用井戸の指定要綱第七条では、市は震災対策用井戸に震災用井戸と表示した標識等を設置するものとするとなっています。この標識設置というのは市がやらなくてはいけないことになっているのではないでしょうか。

秋田危機管理担当部長

震災対策用井戸につきましては、所有者の厚意に基づいて実施しております。看板の設置に関しましては、災害時に位置が把握できるようにすることを目的としておりまして、平時からの表示につきましては、各所有者にお考えがありますことから、看板を設置しない場合は災害時に懸垂幕を掲示していただく形でご協力をお願いしているところでございます。震災対策用井戸の登録数を増やしていくためにも、今後も鉄の看板の設置を義務とすることは考えておりません。

水口かずえ

今年度からホームページのほうに可能な方は住所を記載するようになるみたいなことで、一歩前進かなとは思います。そういう形で、いざという時にどこにあるかわからないと役立たないものになってしまうのではないかということが心配です。懸垂幕というのを見たことはないんですけれど、例えば総合防災訓練の時とかに、実際にこの震災対策用井戸を使ってみるみたいな、そういうようなことをやってみるのもいいかなとは思いますが、いかがでしょうか。

秋田危機管理担当部長

実際の震災対策用井戸でということはちょっとあれかもしれませんが、ターポリンの懸垂幕の表示ですとか、そういうものを市民の方に見ていただくというようなことは検討したいというふうには考えております。

水口かずえ

実際に使える震災対策用井戸であって欲しいというふうに思います。生活用水を含めて井戸が有効だということは国も推進しておりますので、今後小平市でも、生活用水を補給する井戸をしっかり進めていって欲しいと思います。

大きい2件目に移ります。自殺対策のほうです。1点目ですけれども、文部科学省が出した通知に従って小平市でも2学期の開始前に学校から子どもたちの端末のほうにメッセージを送ったということだったと思います。どんなメッセージが送られたんでしょうか。

寺本教育指導担当部長

全校でまず送ったものに関しましては、自殺予防に関わる文部科学大臣からのメッセージを、全員の児童生徒、保護者に通知をしております。

水口かずえ

端末というのはやっぱり子どもたちにとっても実際に電話したりとか相談に出かけていったりとかよりは相談しやすいツールかなとは思います。一部の学校では直接子どもから相談が学校に行くようなこともやっているみたいなご答弁があったかと思います。その辺はもうちょっと使いやすいように進めていくという予定はあるんでしょうか。

寺本教育指導担当部長

ある学校では学校専用の相談フォームを作りまして、子どもから直接管理職に相談ができるような対策を取っておりますので、こういった事例につきましては、また校長会等でも広げていきたいと思っております。

水口かずえ

ぜひ子どもたちが相談しやすい、使いやすいものを検討していっていただければと思います。

2件目に移ります。スクールカウンセラーは全小中学校、スクールソーシャルワーカーは全中学校に配置されているということでしたけれども、それぞれ週何回ぐらいずつ配備されているのか教えてください。

寺本教育指導担当部長

スクールカウンセラーは学校により若干差はあるんですけれども、週に1日から3日、SSW(スクールソーシャルワーカー)に関しましては年間100日と決まっておりますので、原則週に2日配置をしております。

水口かずえ

特にスクールソーシャルワーカーのほうなんですけれども、中学校に1人ずつで、中学校区内の小学校も一緒に担当されるということで、とても忙しいというのを聞いたことがあります。もう少し配備を増やすとか、小学校にも配備するとか、何か増やすようなことはできないんでしょうか。

寺本教育指導担当部長

今、SSWの配置に関しましては、基本的には中学校区で中学校に配置をしております。必要に応じて小学校にも出向くという形を取っております。人数に関しましては、現段階では現状のままと考えておりますが、しっかりと研修会等を行って、SSWの対応力を高めていきたいと考えております。

水口かずえ

お願いします。

3点目に移ります。情報モラル教育について、小平市立学校における情報の活用能力の育成指針に従って実施しているということでしたけれども、この活用能力の育成指針というものがホームページとかに出ていないようだったんですけれども、その辺は公開されないんでしょうか。

寺本教育指導担当部長

本指針につきましては、教員が指導を行う際の視点として作成しており、児童生徒及び保護者向けのものとは異なるため、公開は現段階ではしておりません。

水口かずえ

保護者とかも気になることかなと思うので、公開できるものなら、なるべく公開するように検討していただければと思います。

4点目に移ります。子どもの居場所ガイドブック、遊び場マップなどがあるということでしたけれども、そこには子ども食堂とかプレイパークとかは掲載されていないのではないでしょうか。

原子ども家庭部長

今ご指摘がありましたこどもあそびマップやこだいら子育てガイドについては、子ども食堂ですとかプレイパークの内容は掲載してございません。

水口かずえ

そういうものも含めて、子ども向けのものを出していただけたらいいなと思います。子ども食堂とかプレイパークとかだと決まった時にというよりは、今月はどこで何日というような形で割と変わっていくものでもあるので、紙媒体よりむしろホームページみたいなところに、子ども向けの情報が集められるようなところがあるといいのかなとかも思いますが、その辺検討できないでしょうか。

原子ども家庭部長

情報発信につきましては、子ども食堂ですとかプレーパークということではありませんけれども、全体としてSNSなどを活用した効果的な情報発信については、努めてまいりたいと存じます。

水口かずえ

ぜひ子どもに届く情報を、子ども向けの情報を提供していただければと思います。

4点目の②です。豊島区で若年女性向けの居場所を運営している、これは10代20代の女性を対象に月に2回、火曜日と日曜日午後3時から夜7時まで開催していて、受付で必要事項を書いた後、飲み物とかを飲むことができて、相談したい人は相談するし、別に相談したくなければそこを居場所としても使えるというものだそうです。生理用品とか寄付による衣服とかの提供もあるということで、令和4年度の数字ですけれど、のべ181人が利用したとなっています。なかなか若い女性に支援は届きにくいものでもあるので、こんな若い女性向けの居場所を、今度小川のほうにひらくが移ったりもしますけれども、そういう機会を捉えて実施するようなことはできないでしょうか。

後藤地域振興部長

今現在のところは考えていないところでございます。

水口かずえ

若年女性向けの居場所をぜひ検討していただければと思います。

その次の③です。子どもの居場所づくりでプレイパークに対する支援を考えていないということでしたけれども、外遊びが子どもたちが自由にできる、場所の提供だけじゃなくて、やっぱり大人がそれを見守っているということが居場所としては大切だと思います。プレイパークというものを子どもの居場所としてどのように捉えているのか、市としての見解をお聞かせください。

原子ども家庭部長

プレイパークに関しましては、子どもの成長という観点ではとても有意義なものであるというふうには考えますが、担い手の自主性や主体性を尊重した運営が基本ということで考えておりますので、直接的な支援ということについては市としては考えておりません。

水口かずえ

やはり団体としてはお金がかかることですので、支援していただけたらと思います。三鷹市の例なんですけれども、月に1回市内公園でプレイパークを開催していて、それは市民と市が共同でやっている、市がやっていることとしては、広報だとか荷物の運搬や保管など、予算額を見ますと、令和6年度で31万6000円、今年度で37万6000円ぐらいの予算になっています。これくらいからでもいいので、少しでも支援するということを考えていただけないでしょうか。

原子ども家庭部長

繰り返しになってしまいますけれども、担い手の自主性や主体性を尊重した運営を基本というふうに考えてございますので、それ以外の部分で、場所の提供など市としてできることがあれば、それは協力してまいりたいと存じます。

水口かずえ

頑張っている市民もいますので、ぜひ応援してあげていただければと思います。

5番目の①に行きます。遺族遺児支援、国としても法律や大綱などでやるものというふうになっています。市の答弁ではリーフレットを健康推進課などに配備しているということでしたけれども、実際にこの地域でも遺児支援の活動を行っている自助グループもありますが、そういうものの存在は把握していらっしゃいますでしょうか。

尾崎子ども家庭センター担当部長兼健康・保険担当部長

小平市のほうの市民活動団体のほうに登録されている団体さんで、そのような活動されている団体がお一つあったことは把握しております。

水口かずえ

グリーフサポートこだいらという団体とかが活動しているんですけれども、そこが一番困っているのが必要な子どもたちに情報を届けるのが難しい、子どもたちの場を設定してもなかなか参加者が集まらないみたいなことがあります。例えば、学校の先生とか幼稚園とか保育園の先生とかにそういう情報を届けていただくのを市として手伝っていただけるととてもありがたいと思うんですけれども、その辺検討していただけないでしょうか。

尾崎子ども家庭センター担当部長兼健康・保険担当部長

議員さんお披瀝の通り、自殺対策基本法には民間団体の活動の支援に関する施策を講ずるものとございますので、活動の内容の確認をする必要はございますが、広報などどのような形で支援できるかは考えてまいりたいと思っております。

水口かずえ

ぜひ支援、検討していただければと思います。ありがとうございます。

最後5の③ですね。「身近な人、大切な人をなくされた方へ」という東京都が出しているパンフレットがあります。これはいろんな相談窓口とか遺族として法的に困った時とか借金がある場合とか遺児への支援など、いろいろな情報が含まれています。これをぜひおくやみ窓口を利用される方の目につくところに配備していただけたらいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょう。

伊藤市民部長

おくやみ窓口につきましては、亡くなられた方のご事情とか背景とかそういったことには踏み込まないものでございますので、ちょっと難しいわけではございますけれども、いろんな機関のパンフレットを置いてある庁舎一階のラックがございますので、ご依頼があればそこには置いて参りたいというふうに思っております。

- 水口かずえ一般質問全文2025年9月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2025年6月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2025年3月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2024年12月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2024年9月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2024年6月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2024年3月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2023年12月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2023年9月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2023年6月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2023年3月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2022年12月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2022年9月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2022年6月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2022年3月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2021年12月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2021年9月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2021年6月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2021年3月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2020年12月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2020年9月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2020年6月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2020年3月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2019年12月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2019年9月定例会

- 水口かずえ一般質問全文2019年6月定例会

- 水口かずえ所信表明全文(3/16事務所開き)

- 【水口かずえ事務所開きのご案内】

- 『憲法と住民自治を語る』 宇都宮けんじ×水口かずえ

水口かずえ事務所

〒187-0043

小平市学園東町2 - 4 -11 ハウス井上101

連絡先

tel:042-313-5108

Email:machidukurikodaira@gmail.com

- Xのメッセージを読み込み中